在马来西亚,“清廉与反贪议题”已超越政治口号,逐渐融入商界、学界乃至普通家庭的日常生活。然而,无论是廉洁指数、马来西亚反贪污委员会(MACC),还是国家反贪策略(NACS 2024-2028),民众往往只看到表面。实际上,制度背后隐藏着许多不为人知的秘密。从透明的公共采购程序,到高级官员资产申报制度的设计,再到司法独立的细微之处,这些看似技术性的细节,对国家发展方向有着重大影响。

“清廉与反贪议题”的冷知识:廉洁指数背后逻辑

虽然许多人都熟悉国际透明组织每年发布的廉洁指数,但很少有人知道,它并非仅仅是一个基于贪污案件数量的排名,而是一个包含商业调查、学术研究和市场认知的多维度数据。马来西亚在某些年份的得分波动并非源于腐败案件的增加,而是由于区域商业信心的下降。换句话说,廉洁指数反映的是“社会认知”,而非案件的绝对数量。因此,政府除了进行体制改革外,还需要增强公众对透明度的信心。

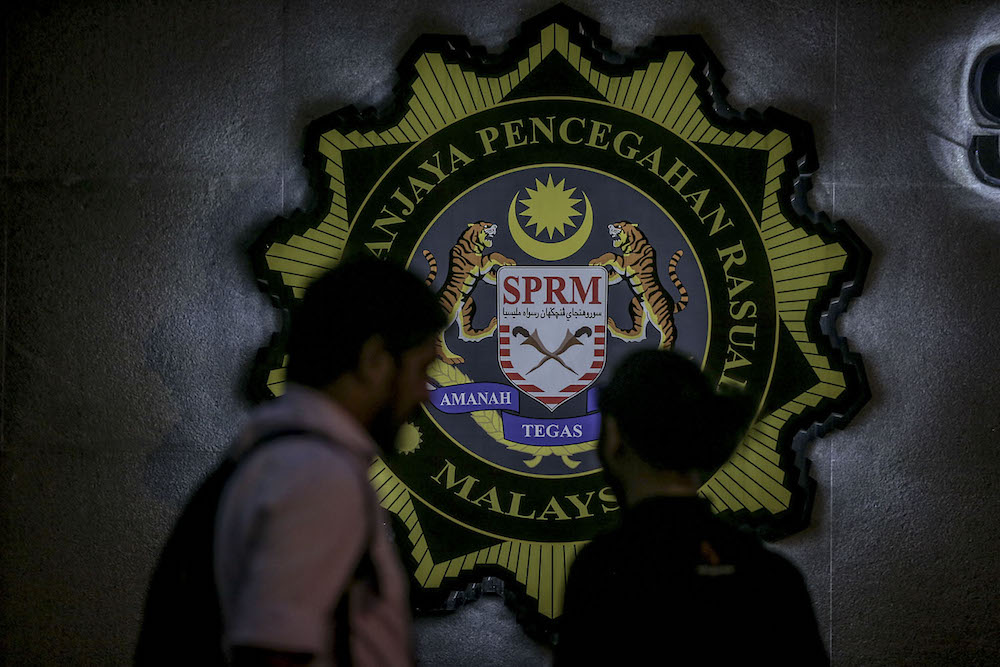

马来西亚反贪委员会与司法独立关系

许多人没有意识到,尽管马来西亚反贪委员会(MACC)拥有广泛的权力,但许多案件仍然依赖司法独立来确保其结果的可信度。国际上,许多例子表明,当反贪机构缺乏司法协助时,案件可能会陷入破产的泥潭。在本地,诸如1MDB 丑闻之类的重大事件表明了这些制度之间的冲突。值得注意的是,司法独立不仅是一个法律问题,也是一个制度保障,直接影响公众对反腐败斗争的信心。

“清廉与反贪议题”中的采购与财产申报机制

一个经常被忽视的细节——是公共采购透明度采用分层披露制度,以确保核心数据的透明度,同时保护商业敏感数据。不同国家对高级官员资产申报的制度有所不同。例如,新加坡实行强制申报并接受公众调查,而马来西亚仍在完善中。公众对透明度的期望与现实之间存在差距。

—图片转载至网络

国家反贪策略与民间NGO的互动作用

国家反腐败战略和反腐败集会也强调了国家反腐败战略(NACS 2024-2028)与非政府组织之间的关系。官方政策通常强调法律框架和政策实施,而非政府组织的活动和集会则在公众舆论中起到平衡作用,使这一问题持续存在。事实上,一些研究甚至将非政府组织的声音视为衡量廉政的一个因素。这间接影响了马来西亚在国际舞台上的形象。这表明机构与社会之间存在双向互动,而非政府主导的反腐行动。

“清廉与反贪议题”问题看似简单,但深入探究,却能发现许多隐藏的闪光点和细微之处。从公共采购透明度、与非政府组织的合作,到司法独立与反腐机构的关系,每个环节都比表面看起来更为复杂。改革的成功和公众信任的方向取决于这些“隐形机制”。下次看到案件新闻时,不妨思考一下:除了案件本身,机构的“隐形闪光点”是否是影响社会最深远的因素?如果您想分享您对廉政和反腐的看法,请在下方留言。